目次

最近、ビジネスの現場でもニューロサイエンス、ニューロテクノロジー、ニューロマーケティングなど「ニューロ○○」という用語を目にする機会が増えてきました。なんだか脳に関係ありそうだけれど、いったい何が違うのかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、その中でも最も広い概念であるニューロサイエンスを中心に関連する用語の意味と関係性、現状や課題について解説します。

『ニューロサイエンス』とは?

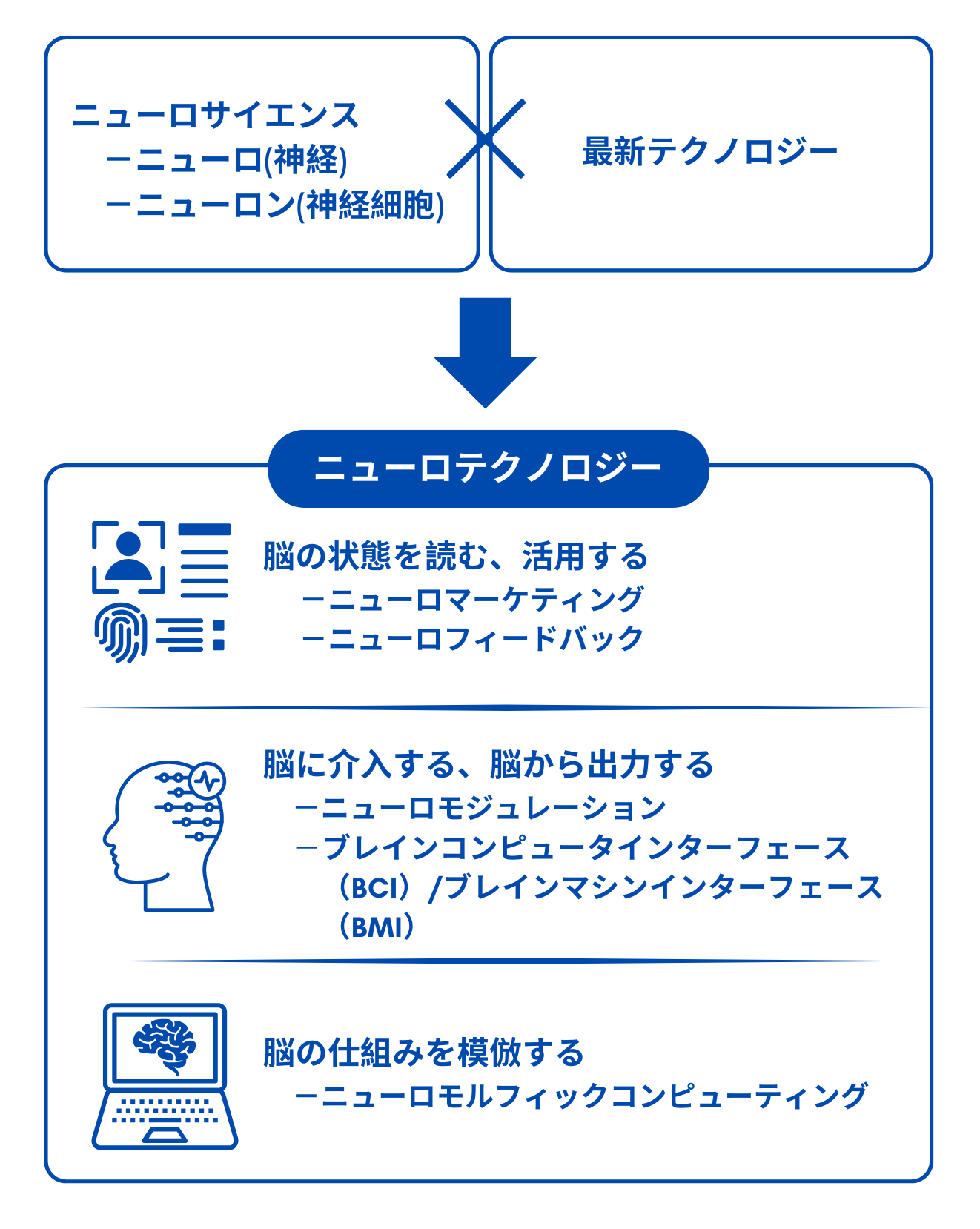

そもそも「ニューロ(neuro)」とは、“神経”を意味する言葉です。似た言葉に「ニューロン(neuron)」がありますが、こちらは脳の中で情報をやり取りする“神経細胞”そのものを指します。

そして、「ニューロ◯◯」という言葉は、神経という意味の「ニューロ」に他の言葉を組み合わせて作られており、脳や神経の仕組みを研究したり、技術に活かしたりするさまざまな分野を指します。

ニューロサイエンスとは、「神経科学」とも呼ばれ、脳や神経系の構造や機能を研究する学問を指します。「どうして私たちは記憶できるのか」「なぜ感情が生まれるのか」といった人間の心と行動の仕組みを探ります。医療・心理・教育の土台になる超重要分野です。

医学分野を中心に学術的な研究が行われていますが、現在は医学分野に留まらず、教育分野や産業分野でも応用が進められています。

ニューロサイエンスはヒトの機能を知る学問であり、ヒトの状態を客観的な指標で示すことができることから、その科学的なアプローチを応用することで、人々の生活をより豊かにする取り組みに注目が集まっています。

『ニューロサイエンス』を応用した『ニューロテクノロジー』

ニューロサイエンスを活用し、医療・教育・産業(エンタメ・マーケティング)などに応用する技術全般は、ニューロテクノロジーと言われています。略称としてニューロテックとも言われることもあります。また、ニューロテクノロジーは主に脳に介入することから、ブレインテックとも呼ばれています。ニューロテクノロジー、ニューロテック、ブレインテックの3つはほぼ同義と捉えていただいて問題ないかと思います。本記事ではこれらをニューロテクノロジーに統一して表現することとします。

ニューロテクノロジーは、以下のように大きく3つに分けることができます。各カテゴリ内に属する用語について、順に解説いたします。

1. 脳の計測データからヒトの状態を推測して活用する

1-1.ニューロマーケティング

1-2.ニューロフィードバック

2. 脳に直接介入し、脳機能に刺激を与える、または脳情報から直接動作を行うことを可能にする

2-1.ニューロモジュレーション

2-2.ブレインコンピュータインターフェース/ブレインマシンインターフェース

3. 脳機能を模倣する最新技術

3-1.ニューロモルフィックコンピューティング

1. 脳の計測データからヒトの状態を推測して活用する

1-1.ニューロマーケティング

ニューロマーケティングとは、ヒトの生体反応(生体信号)を計測し、その科学的なデータをマーケティングや商品開発に応用するマーケティング手法です。

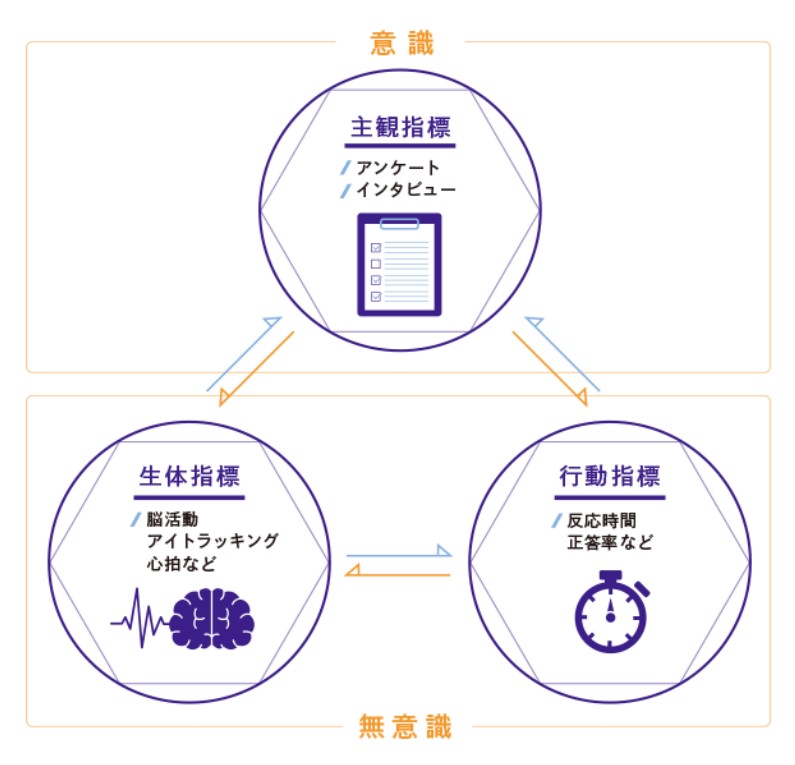

マーケティング調査は、アンケートやインタビューなどの主観調査を行うことが一般的ですが、ニューロマーケティングではそれらに加え、脳活動、視線の動き、心拍などの生体指標および行動指標(設問への反応時間など)を計測することで、顧客の潜在意識にアプローチすることが可能です。

これらの指標はヒトが意識的にコントロールすることが難しいため、無意識下にある本音を可視化・数値化することができると考えられています。ニューロマーケティングを取り入れることで、より深い消費者心理を理解できるようになり、それらを踏まえた効果的な訴求が実現できます。

例えば、広告クリエイティブ評価や食品の効果検証、まだ言語を話せない乳児向けの玩具開発などに活用されています。弊社で実施した具体的な事例をいくつかご紹介いたします。

凸版印刷株式会社(現:TOPPANエッジ株式会社)様の事例

広告宣伝の分野で、認知脳科学の知見に基づく「ニューロデザイン®」評価サービスを共同で開発し、独自指標の生体信号データをもとにクリエイティブのスコア化を行っています。

参考: 凸版印刷と共同で、認知脳科学の知見に基づいた「ニューロデザイン®」 評価サービスを販売開始 | NeUro+(ニューロプラス)

キリンホールディングス株式会社様の事例

食品成分「βラクトリン」の効果を検証する臨床試験に協力しました。ウェアラブル携帯型fNIRSを使用し、脳血流改善効果を可視化しました。

参考: キリンホールディングス株式会社の食品成分の臨床試験に協力し、弊社脳活動計測装置による脳血流改善効果の“見える化”に成功しました | NeUro+(ニューロプラス)

株式会社バンダイ様の事例

ベビートイの開発において、赤ちゃんの脳血液量の変化や心拍変動、表情などをもとに、赤ちゃんの気分を切り替えるメロディの共同開発を行いました。

参考:赤ちゃんの気分を切り替える「脳科学メロディ」を共同開発 ーバンダイのベビートイ新商品に脳科学を活用ー | NeUro+(ニューロプラス)

1-2.ニューロフィードバック

ニューロフィードバックとは、自身の脳をリアルタイムでモニタリングし、望ましい脳の状態を学習することを目指すトレーニング技術です。

以前は、脳計測といえばfMRIや多チャンネルの脳波計などの大型装置が一般的であり、個人で装着や操作をすることは難しいとされていました。しかし、近年では技術の発展に伴い、装置の小型化が進み、個人でも手軽に脳計測を行えるようになってきています。

ニューロフィードバックは、小型の簡易脳波計やfNIRSを使用して行います。特にfNIRSは、近赤外光を使用して脳血液量を計測することから、筋肉の動きなどの電気刺激の影響を受けないというメリットがあります。そのため、他の脳活動計測装置よりも比較的体動やノイズに強く、日常環境に近い状態での計測が可能です。

ニューロフィードバックは、古くはてんかんの治療や疼痛の制御などに用いられていましたが、近年では集中力の向上やストレス対処、リラクゼーション、マインドフルネスなどさまざまな用途への応用が試みられています。

2. 脳に直接介入し、脳機能に刺激を与える、または脳情報から直接動作を行うことを可能にする

2-1.ニューロモジュレーション

ニューロモジュレーションとは、神経活動に対して刺激(電気刺激・磁気刺激・薬剤など)を与えることで、神経活動を調整し治療を行う医療行為を指します。

科学的根拠に基づいた医師の判断により、症状にあった適切な治療方法が選択され、安全に配慮して行われています。侵襲性と非侵襲性の双方が存在していますが、非侵襲性においては薬物療法と異なり、副作用のリスクがないこともメリットとされています。

ニューロモジュレーションは、身体的な症状だけではなく、精神疾患の治療としても用いられています。例えば、薬物治療に効果が得られないうつ病患者に対して、症状緩和を促すためのTMS療法という方法があります。TMS療法は脳に直接介入しない非侵襲の形式であり、コイル装置による磁気刺激を用いて脳を刺激し、神経活動に変化をもたらすことが可能です。

現在は医師による機材操作が主流ですが、近年は個人で安全に使用できるデバイスの開発も進められているため、ニューロモジュレーションがより身近な治療法として確立される日もそう遠くないかもしれません。

2-2. ブレインコンピュータインターフェース/ブレインマシンインターフェース

ブレインコンピュータインターフェース(BCI)は、脳とコンピュータを繋ぐ技術を指し、ブレインマシンインターフェース(BMI)は脳と機械を繋ぐ技術を指します。

具体的には、脳内の神経活動から生じた電気信号や脳血液量変化などを取得して蓄積することにより、脳内で考えるだけでコンピュータや機械を動かすことができるようになるという仕組みです。電気信号の取得方法には、脳内にセンサーを埋め込む侵襲性と、頭の外側から信号を受け取る非侵襲性が存在しています。

近年では、ALS (筋萎縮性側索硬化症) や脊髄損傷などにより、運動機能や意思疎通に障害がある患者を対象に、医療分野での応用が進められ、米国を中心に臨床試験が進められています。

3. 脳機能を模倣する最新技術

3-1.ニューロモルフィックコンピューティング

ニューロモルフィックコンピューティングとは、脳機能を模倣するコンピューティング技術を指します。脳機能を模倣することにより、従来のコンピュータよりも効率よく情報を処理することができます。

特に、脳のように多くの情報を同時に処理できる「並列処理」に優れており、動きや音、画像などを素早く判断する能力があります。また、使用する電力が非常に少ないため、省エネルギーで動作する点も大きな特徴です。さらに、学習機能も備えており、経験を基に自ら改善していくこともできます。

これらの特性から、ニューロモルフィックコンピューティングは、AI、ロボット、自動運転車、スマート家電など、私たちの身近な分野への応用が期待されています。

それぞれの役割と関係性

これまでニューロテクノロジーに関するいくつかの用語を解説しましたが、改めて各用語の関係性を整理していきましょう。ニューロサイエンスを応用した技術がニューロテクノロジーであり、その他の用語はすべてニューロテクノロジーに内包されています。

ニューロマーケティングやニューロモルフィックコンピューティングは主に産業分野、ニューロフィードバックは医療分野や教育分野、ニューロモジュレーションやブレインコンピュータインターフェース/ブレインマシンインターフェースは医療分野など、関わる領域は多岐に渡っており、今後ますます拡大していくことが予想されます。

課題

ニューロサイエンスを応用することは、人々の生活を豊かにすることに繋がりますが、その一方で考慮しなければならない点もあります。

1.プライバシーの問題

生体計測データは個人情報の一部と見なされるため、その取り扱いには細心の注意が求められます。実験参加者からの同意取得は必須であり、生体計測データを取り扱う際には、個人が識別できない形で統計処理を行うことでプライバシーに配慮することが重要です。

2.倫理的な問題

弊社で実施している脳計測においては、身体に影響を与えることはありませんが、実験の実施においては事前に倫理的な問題がないかを十分に検討しています。実験参加者の負担を最小限に抑えることに配慮して実験計画を立案し、あらかじめ外部の倫理審査委員会で承認を得る事も、実験参加者の保護の観点から非常に有用です。

ニューロモジュレーションやブレインマシンインターフェースなど、脳に直接介入をする場合は非侵襲性・侵襲性いずれであっても脳機能や身体に影響を与える可能性があり、リスクを伴うことから、安全性に考慮した取り組みと対象者への的確な説明が求められます。

3.技術の未発達による信ぴょう性の問題

ニューロサイエンスの応用は依然として発展途上の分野であり、すべての課題が解消されるわけではありません。そのため、現在の技術で活用できる範囲を知り、既存の方法に加えて少しずつ取り入れていくことが重要です。

まとめ

ニューロサイエンスの応用は、医療分野を中心に産業分野や教育分野にも拡大しており、人々の生活において、今後より身近になっていくことが予想されます。

ただし、プライバシーの保護や倫理的な問題、技術の未発達による信ぴょう性には十分な注意が必要であり、リスクを認識した上で適切に活用していくことが重要です。

「ニューロ○○」と聞くと専門的で難しく感じられるかもしれませんが、その本質は、人間の脳と神経の理解を深め、それを社会に役立てるための試みです。

• ニューロサイエンスは学術的な研究の土台

• ニューロテクノロジーはその成果を実社会に応用する技術

• ニューロマーケティングやニューロフィードバック、BCIなどは、その実例です

脳のはたらきに直接・間接に関わるこれらの技術は、医療・教育・福祉・ビジネスなど多様な分野での革新を促しています。今後も進化を続けるこの領域から目が離せません。

NeUでは長年に渡って日立と東北大学が培ってきた脳科学知見を活用し、企業のマーケティング課題をニューロテクノロジーで解決しています。

自社の製品開発や広告について、最新の脳科学に基づいたニューロマーケティングを活用したいとお考えの方は、以下のページをご確認ください。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社NeUニューロマーケティングチーム

E-mail info@neu-brains.com

記事の引用について

本記事を引用される際には、必ず出典として当サイト名および該当ページへのリンクを明記してください。無断転載や内容の改変、出典の記載がない使用は固くお断りいたします。