目次

1. Go-Nogo課題とは?

―行動の「ブレーキ力」を測る実験

私たちの脳は、常に「やるべきか、やめるべきか」を判断しています。Go-Nogo(ゴー・ノーゴー)課題は、その判断力、特に”行動を止める力(反応抑制)”を調べるための心理学的実験です。

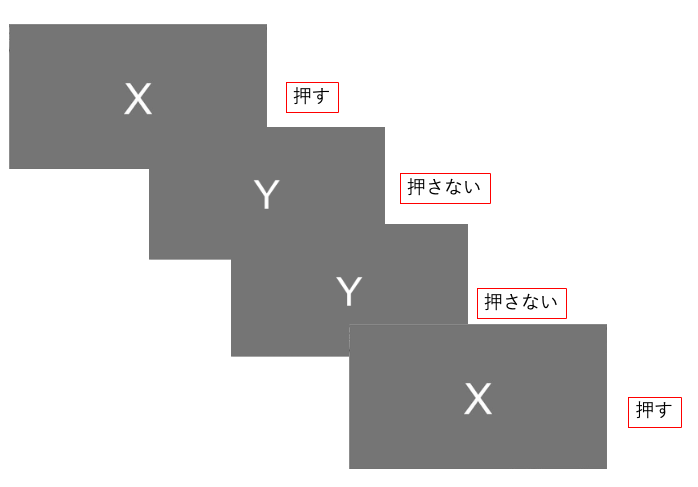

この課題では、たとえば「ある特定の文字には反応し、別の文字には反応しない」といったシンプルなルールで構成されます。反応すべき「Go刺激」と、反応してはいけない「Nogo刺激」に対して、瞬時に判断し行動することが求められます。

NeUではGo-Nogo課題をはじめ、さまざまな認知課題の作成代行・作成補助を行っております。ご興味のある方は、カタログをご確認ください。

―シンプルなGo-Nogo課題の例

・任意の文字や写真(ここでは例としてXをターゲットとする)が表示されたらボタンを押す

・追加ルールを設け、課題を複雑化する場合もある

2. fNIRSやfMRIで見るGo-Nogo課題の脳科学研究

―「反応を止める」とき、脳の中で何が起きているのか?

Go-Nogo課題で計測される「ブレーキ力」の背景には、どのような脳の機能が存在するのでしょうか。ここでは、fNIRS(近赤外分光法)やfMRI(機能的MRI)を用いた代表的な研究をいくつか紹介します。

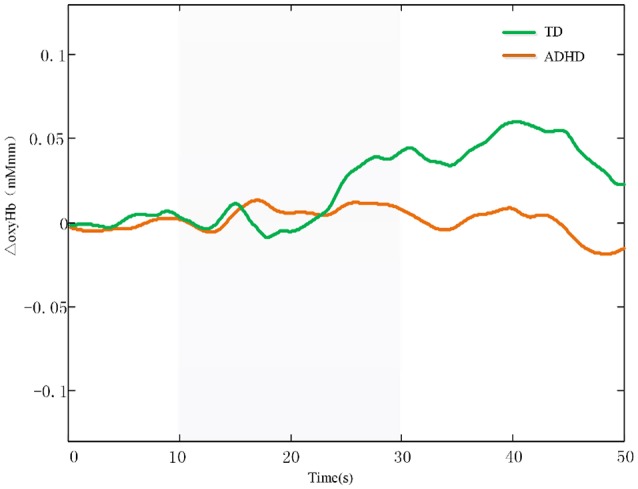

▶ADHDの子どもと脳活動 (fNIRS研究)

中国で行われたfNIRS研究では、ADHDの子どもたちがGo-Nogo課題をしている間に、左前頭極皮質(FPC)の活動が低下していることが観察されました。これは、脳の中でも「未来の行動を考える」「衝動を抑える」働きに関係する部分です。

興味深いのは、行動の正確さや反応時間に差は見られなかったにもかかわらず、脳の反応には明確な違いがあったことです。つまり、”見た目にはわからない「脳内の困難さ」”が、脳活動の低下という形で表れていたのです。

縦軸は脳活動(mM・mm)、横軸は時間を示し、赤線はADHDの子どもたち、緑線は定型発達(TD)の子どもたちの脳活動を示しています。

TD群では左前頭極の脳活動が有意に高く観察されました。これは、TD群がGo/Nogo課題中に、より高い反応抑制機能を発揮していたことを示唆します。

oxy-Hb信号は「mM・mm」単位で表され、時間経過にともなう脳血流変化を示します。

参考:Miao, S., Han, J., Gu, Y., Wang, X., Song, W., Li, D., … Li, X. (2017).

Reduced prefrontal cortex activation in children with attention deficit/hyperactivity disorder during Go/No Go task: A functional near infrared spectroscopy study. Frontiers in Neuroscience, 11, Article 367.

https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00367

▶刺激の速さで脳の使い方が変わる:Kelly et al.(2004)

アイルランドで行われたfMRI研究では、Go-Nogo課題の提示スピードを「高速(700ms)」と「低速(1100ms)」に変えることで、抑制の仕方が脳内でどう変わるかを調べました。

■高速条件: 準備時間が少ないため、右DLPFC(背外側前頭前皮質)や島皮質など、即時対応のための脳ネットワークが強く働く。

■低速条件: 準備時間が十分にあるため、前頭極や頭頂葉など、計画的に制御を行う領域が活動。

行動結果は同じでも、脳の使い方は大きく異なっていたという結果です。これは、”「間に合わないときは広く対応、間に合うときは計画的に対応」”という、脳の柔軟な戦略を示しています。

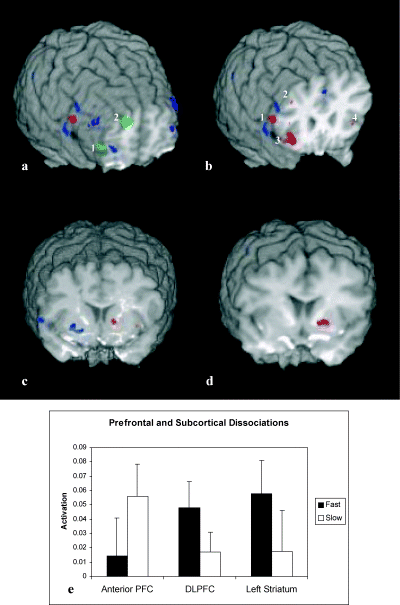

青は、両条件に共通して活性化した領域を示します。

(a) 低速条件で特に活性化が強かった右前頭極の2領域を示す(緑)

(b) 高速条件で活性が高まった右背外側前頭前野(DLPFC)および両側の島皮質(insula)(赤、青)。

(c) 高速条件で活性化した左尾状核(caudate)。

(d) 同じく高速条件で有意に活性化した左被殻(putamen)。

(e) 前頭極皮質では低速条件、背外側前頭前野(DLPFC)では高速条件、左線状体では高速条件の脳活動が高かったことを示しています。

参考:Kelly, A. M. C., Hester, R., Murphy, K., Javitt, D. C., Foxe, J. J., & Garavan, H. (2004).

Prefrontal‐subcortical dissociations underlying inhibitory control revealed by event related fMRI. European Journal of Neuroscience, 19(11), 3105–3112.

https://doi.org/10.1111/j.0953-816X.2004.03429.x

3. Go-Nogo課題は実社会ではどのように活用されているか

・日本の研究者が行った研究によると、Go-Nogo課題は認知症のスクリーニング検査として従来用いられているMini-Mental State Examination(MMSE)やMontreal Cognitive Assessment(MoCA)の欠点を補完する課題として有効であると述べられています。

・この論文によると、Go-Nogo課題の正答率がMMSEおよびMoCAと強い相関を示し(MMSE:0.7、MoCA:0.76)、認知症のスクリーニング課題として有効であると述べられています

参考:Watanabe, N., Kamijo, M., Nishino, T., Terasawa, K., & Murata, Y. (2024).

The feasibility of using the go/no go task as a dementia screening test assessed with a cross sectional design. Scientific Reports, 14, Article 29834.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-81301-5

・別の文脈では、特定の食品への脱価値化訓練(食べ過ぎを予防するため価値を低下させる)の方法としてGo-Nogo課題が用いられています。

具体的には、摂取を制限したい食品(例:甘味食品)に対してNogo反応を反復させる訓練によって、食品への主観的な価値が低下することが報告されています。

この論文ではGo-Nogo課題によりなぜ食品の脱価値化が生じるのかメカニズムについて詳細に述べられています。

参考:Cunillera, T., Nuño, N., Ballestero Arnau, M., Rodríguez Herreros, B., Rodríguez Jiménez, C., & Pallàs, M. (2025).

Tuning the value of sweet food: Blocking sweet taste receptors increases the devaluation effect in a go/no go task. Psychonomic Bulletin & Review. Advance online publication.

https://doi.org/10.3758/s13423‑025‑02666‑w

4. まとめ

Go-Nogo課題は、「反応すべきか、やめるべきか」を判断する抑制機能を計測する、極めて日常的かつ基本的な脳の機能を調べる優れたツールです。

・行動の見た目には差がなくても、脳の使い方には大きな違いがあること。

・ADHDなどでは、抑制に必要な脳活動が低下している可能性があること。

・早い抑制には背外側前頭前野(DLPFC)が、ゆっくりな抑制には前頭極も関わること。

・近年では、Go-Nogo課題は認知症のスクリーニングや、食品への脱価値化訓練の手法としても注目されています。

これらの知見は、発達障害の診断補助、教育支援、さらには脳トレーニングなど、さまざまな分野で活かされています。今後も、Go-Nogo課題を用いた脳科学研究は、「自分をコントロールする力」の謎を解き明かす鍵として、重要な役割を果たしていくでしょう。

NeUではGo-Nogo課題をはじめ、さまざまな認知課題の作成代行・作成補助を行っております。ご興味のある方は、詳細はこちらをご確認ください。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社NeUニューロマーケティングチーム

E-mail info@neu-brains.com

記事の引用について

本記事を引用される際には、必ず出典として当サイト名および該当ページへのリンクを明記してください。無断転載や内容の改変、出典の記載がない使用は固くお断りいたします。