目次

現代の市場で他社商品と差別化を図るには、機能的価値だけでなく「感性価値」に着目することが重要です。

これまで主観的で測定困難とされてきた「感性」も、近年は最新の脳科学技術により科学的に評価できるようになってきました。

この記事では、感性価値や感性評価の基本から具体的な活用事例まで解説します。多様な商品があふれるなかで自社商品の訴求力を高めたいと考えている場合は、ぜひ参考にしてください。

1.感性がビジネス価値を生む時代

現代の消費者にとって、商品の機能や性能は「あって当たり前」の要素となりました。高品質で便利な商品が市場にあふれるなか、企業は新たな価値の創造に迫られています。

このような状況で消費者が商品を選ぶときに重視しているものが、「何となく良い感じ」「心地良い」「ワクワクする」といった感覚的な魅力、すなわち「感性価値」です。

企業はこの感性評価を科学的に測定し活用することによって、消費者の潜在的なニーズを把握し、長く愛される商品づくりに役立てることが可能です。その結果、他社との明確な差別化にもつながるでしょう。

2.感性価値とは?

感性価値とは具体的にどういったものを指すのか、そしてどのような種類があるのかについて説明します。

2-1.感性価値の定義

感性価値とは、商品やサービスが人の心や感情、そして五感に与える価値のことです。機能的な性能の価値とは異なり、人が直感的に感じる魅力や満足感を指します。

例えば、同じ性能のスマートフォンでも「持っていてうれしい」「使っていて楽しい」と感じさせるものには感性価値があるといえます。また、触り心地の良さ、心地良い音、美しいデザインなど、視覚・聴覚・触覚といった五感を通じて感じられる感覚的な価値も感性価値の重要な要素です。

2-2.感性価値の種類

感性価値は多様な形で表れます。「楽しい」「おもしろい」「かわいい」「ラクになった」「キレイ」「新しい」「おいしい」「カッコイイ」といった感情的な反応がその代表例です。また、「感動」「共感」「ワクワク・ドキドキ」といった心の動きも重要な感性価値となります。

さらに、企業の「こだわり」「情熱」「ストーリー」といった作り手としての想いも、消費者の心に響く価値として機能します。加えて、「快適性」「心地良さ」「リラックス」「ストレス軽減」といったものも、現代の消費者が重視する感性価値です。

3.感性評価とは?

感性価値の重要性が高まるなかで、その価値を客観的に測定し活用するための手法として「感性評価」が注目されています。

3-1.感性評価の定義

感性評価とは、人が商品やサービスに対して「良い」「悪い」と感じる気持ちを、数値やデータで測る方法です。「感性価値」が商品やサービスそのものが持つ価値であるのに対し、「感性評価」はその価値を測定・分析する手法を指します。

従来は「何となく」でしかわからなかった感覚を、科学的に分析できる点が感性評価の大きな特徴です。従来の主観に基づく分析では消費者の本音を引き出すことが難しい場合がありましたが、人間の行動や生体反応も併せて分析することで、より信頼性の高い感性評価が可能になりました。

3-2.感性評価の目的

感性評価の目的は、商品やサービスの感覚的な魅力を科学的に分析し、ビジネス成果につなげることです。消費者の本当の気持ちや無意識の反応を数値化することで、より魅力的な商品開発や他社との差別化を図れます。

主観的で曖昧だと思われがちな「良さ」を客観的なデータとして提示できれば、商品の価値を伝える際の説得力が増すでしょう。また、開発チーム内での議論においても、感覚的な判断ではなくデータに基づいた意思決定ができるようになるため、より効率的で効果的な商品開発プロセスを実現できます。

3-3.感性評価の種類・方法

感性評価には、主観評価・行動評価・生体反応評価の3つのアプローチがあります。

・主観評価

主観評価では、アンケート調査(質問紙調査)により回答結果を分析します。おもに用いられる手法は尺度法(「満足、やや満足、どちらともいえない、やや不満、不満」のような段階評価)とSD法(「満足→不満」の度合いを5段階または7段階で評価)です。インタビューでの直接対話により、詳細な情報を得ることもあります。

・行動評価

行動評価では、ユーザビリティテストを用いて課題の達成率・達成時間・失敗率などを測定します。例えば、視線計測(アイトラッキング)により「どこを」「何を」「どの順番で」「どれくらいの時間」見たかを測定し、結果をヒートマップやゲイズプロットで視覚化します。さらに、印象評価としてIAT(潜在連合テスト)を実施することで、反応時間をもとに潜在意識に着目した評価が可能です。

・生体反応評価

生体反応評価では、脳活動計測(fNIRSや脳波)から関心度合い・記憶の残りやすさ・ストレス状態などを測定したり、自律神経活動計測(心拍や皮膚電位)をもとに交感神経と副交感神経の状態を可視化することが可能となってきています。意識的に制御困難な身体の反応を取得することで、科学的根拠に基づく客観的な訴求が実現できます。

4.感性評価が求められている理由

現代のビジネス環境において感性評価が重要視される背景には、消費者行動の変化と技術の進歩があると考えられます。

4-1.消費者は「無意識」で判断していることが多い

さまざまな消費者行動研究により明らかになっているのが、消費者が商品を選ぶとき、実は無意識で判断している部分が多いという事実です。この無意識の判断は過去の経験や感情と深く結びついており、購買の瞬間に「なんとなく良いかも」という感覚として表れます。

しかし、従来のアンケート調査では「なぜその商品を選んだのか」という質問に対し、消費者はあとから理由を考えて回答することが多く、実際の購買動機の把握は困難でした。そのようななか、本人も気付いていない「無意識の反応」を客観的に評価できるアプローチの重要性は増しているといえるでしょう。

4-2.商品の機能的な差異が少なくなっている

現在多くの市場では、技術の進歩により商品ごとの性能の差異が少なくなっています。さらに、SNSの普及により消費者の好みや価値観がより多様化しました。そのため、機能だけではなく個人の嗜好や価値観に基づく購買行動が増加し、企業はより精密で個別化されたマーケティングが求められるようになっています。

4-3.AIの進歩による新しいマーケティングが身近になった

科学技術の発展により生体反応を比較的容易に測ることが可能になり、取得したデータを応用したAIも身近な存在になってきています。これにより、従来は主観的で曖昧とされていた感性の領域を、客観的なデータとしてとらえることが現実的になりました。

こうした背景から、「人の心に響く価値」を科学的に分析し、得られたデータに基づいて商品開発やマーケティングを行なう感性評価が、現代企業にとって不可欠な手法として注目されているのです。

5.感性評価の注意点とポイント

感性評価を効果的に実施するためには、いくつかの重要な注意点があります。

5-1.個人差を考慮する

参加者の個人差を十分に考慮する必要があります。年齢や性別、文化的背景によって感性の反応は大きく異なるため、ターゲット層を明確に定義し、適切な参加者を選定することが重要です。

5-2.測定環境を整える

測定時の環境条件も結果に大きく影響します。温度や明るさ、騒音レベルなどを統一し、参加者全員が同じ条件下で評価を行なえるよう配慮する必要があります。

5-3.十分な数の参加者を確保する

信頼できる結果を得るためには、統計的に有意な結論を導けるよう十分な参加者数を確保することが必須です。少数のサンプルでは個人差の影響が大きく、結果の一般化が困難になります。

5-4.複数の評価手法を組み合わせる

単一の評価手法に頼るのではなく、アンケートによる主観評価と脳活動や心拍などの生体反応測定を組み合わせることで、より多角的で客観的な分析が可能になります。また、一度限りの評価ではなく継続的に評価を行なえば、より精度の高い感性評価を実現できるでしょう。

6.感性評価が使われている場面

製品やサービスの設計に活かすためのデータを得るための手法として、感性評価はさまざまな場面で活用されています。その例を5つ挙げます。

6-1.商品デザイン評価

脳活動や視線計測により、商品のコンセプトが効果的に伝わるデザインになっているかを評価します。消費者が商品を見た瞬間の直感的な反応や、デザイン要素への注目度を測定することで、より魅力的なデザイン開発が可能です。

6-2.パッケージ評価

現状のパッケージのレイアウトや色彩設計が、商品の魅力を効果的に伝えられているかを分析します。売り場での視認性や手に取りたくなるような要素について科学的に検証し、購買行動につながるパッケージデザインを実現しやすくなります。

6-3.ユーザーインターフェース評価

操作時の脳活動や視線の動きを分析し、ユーザーがUIのどのような要素に使いやすさを感じているかを評価します。よりユーザーファーストで、快適なインターフェース設計が可能になります。

6-4.空間評価

住空間や公共施設など、それぞれの空間からユーザーが受け取っている感性が設計意図にマッチしているかを検証します。

6-5.香り評価・食品評価

商品の訴求ポイントに合致した反応や効果が取得できているかについて検証し、より効果的な商品開発につなげます。

7.感性評価を活用した共同研究による応用事例

株式会社NeUでは、さまざまな企業との共同研究を通じて感性評価の実用化を進めており、具体的な成果を上げています。

7-1.森永製菓株式会社様

森永製菓様との共同研究では、チョコレートの喫食体験について感性評価を実施。参加者にチョコレートを食べてもらい、パッケージを開けるところから食べ終わるまでの一連の体験中に脳の活動と心拍を測定しました。

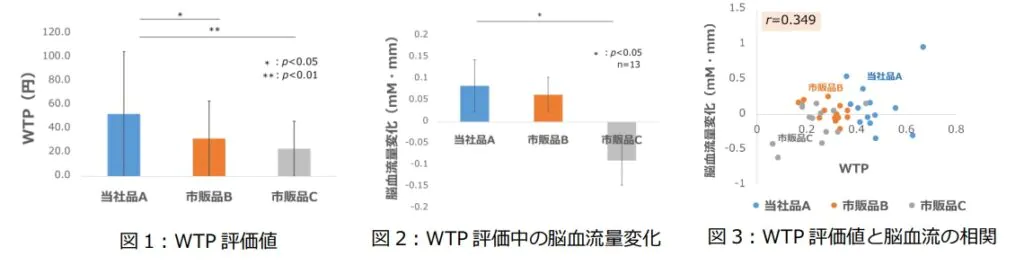

主観評価および「このチョコレートにいくら払えるか」という支払意思額WTP評価値の結果から、森永製菓様の商品は他社製品と比べて「本格感」「高級感」や「ちょっと贅沢な気分」を有意に感じられることが示されました。

また、WTP検討中には、好ましいブランドを選択する際に活動が高まることが報告されている背内側前頭前野の脳血流が有意に上昇していました。生体・主観評価により商品価値の評価を定量化できる可能性があることが示されました。

関連事例

【森永製菓株式会社との共同研究】パッケージの開封から食べ終えるまでの喫食体験を評価 チョコレートの商品価値を生体・主観調査で評価

7-2.株式会社H2O様

H2O様との共同研究「ululis×脳科学LAB」プロジェクトでは、新商品「ululis Aqua Night」の香りについて感性評価を実施。25~39歳の女性21名に協力してもらい、香りを嗅いでいる際の脳の活動と心拍数を測定しました。

その結果、脳活動と心拍の結果から、従来品と比較して新商品の香りのほうがストレスを和らげる可能性が見受けられました。

また、自宅での継続試験では睡眠の質の向上を助ける可能性が見受けられ、香りの効果を科学的に実証できる可能性が示されました。

関連事例

【商品開発協力】株式会社H2Oの新製品「ululis Aqua Night(ウルリス アクアナイト)」の香りを共同開発いたしました

7-3.株式会社バンダイ様

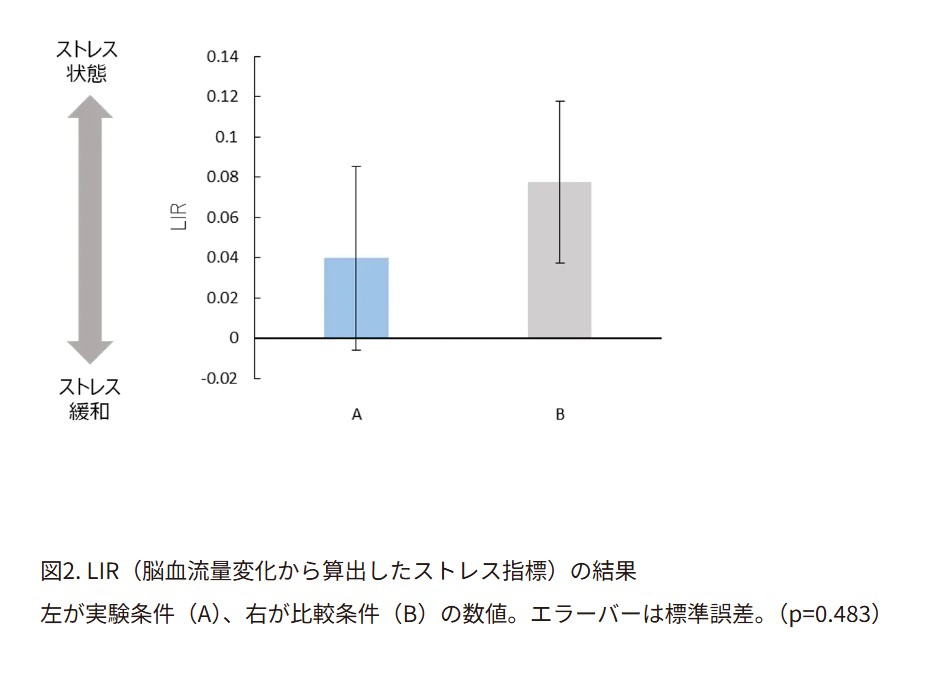

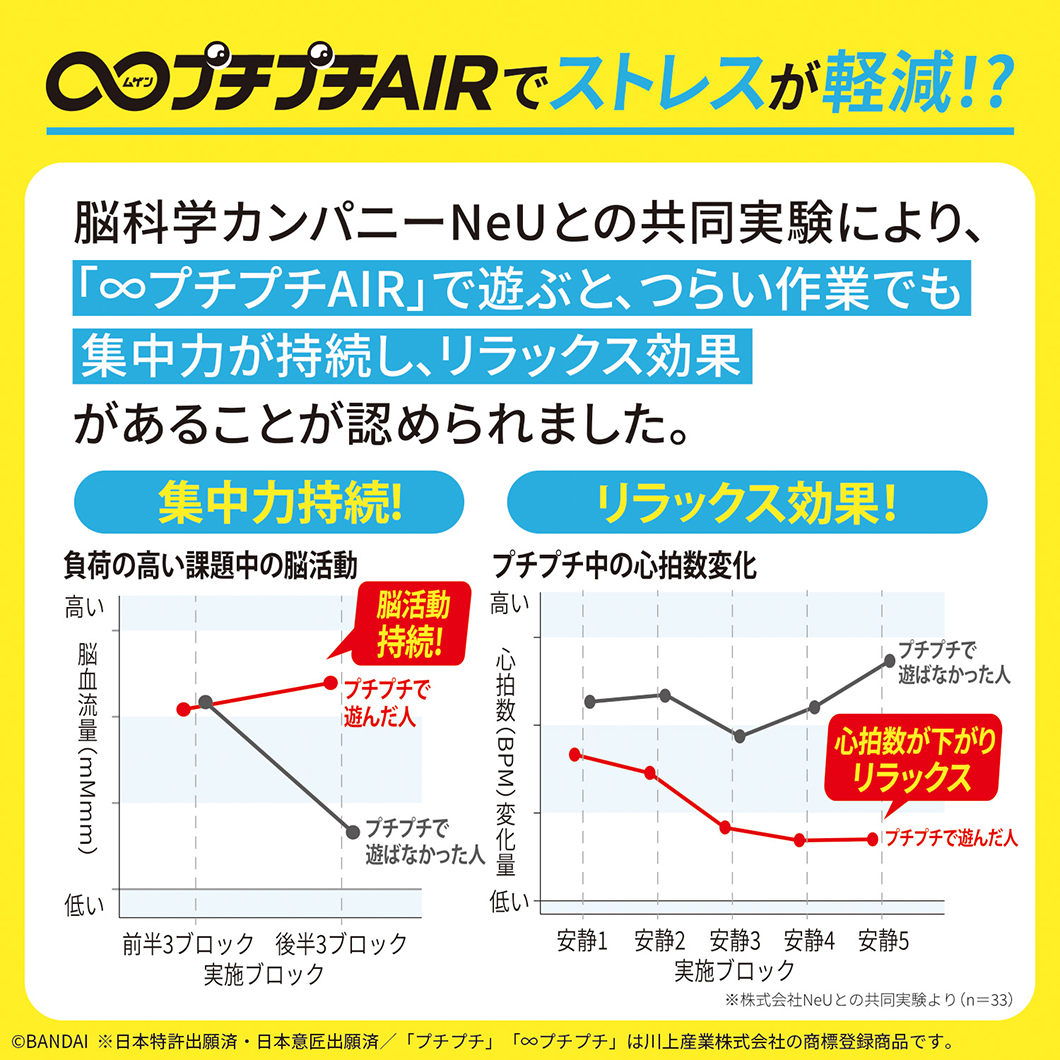

バンダイ様との共同研究では、玩具「∞プチプチAIR」のストレス軽減・リラックス効果について検証しました。20~30代の男女計33名の参加者に集中力が必要な認知課題を実施してもらい、課題間の安静時に「∞プチプチAIR」で遊んだ人の群と何もしない人の群との間で比較するというものです。

測定の結果、「∞プチプチAIR」で遊んだ群のほうが、認知課題における正答率や脳活動が維持されることが確認されました。また、安静時には心拍も落ち着くことが統計的にも有意差として認められたため、「∞プチプチAIR」について集中の持続やリラックス状態が見られたと考えられます。

この研究により、玩具の効果を客観的なデータを用いて示すことができたため、商品の価値を科学的根拠とともに訴求することが可能になりました。

関連事例

【共同実験】株式会社バンダイの新製品『∞プチプチAIR』の集中・リラックス効果を検証しました

8.まとめ

感性評価により、これまで「何となく」でしかわからなかった人の感性価値を推測し、数値やデータで提示できる時代になりました。脳活動や心拍数、視線の動きといった身体の反応を測ることによって、本人も気付いていない新たな発見につながる可能性があり、消費者の潜在的なニーズを科学的に把握することが可能です。

従来のアンケート調査だけではとらえきれなかった、言葉では表現できない感覚的な価値を見える化することにより、企業は消費者に真に愛される商品づくりを実現し、持続的な競争優位性を築くことができます。

感性評価の導入をご検討の場合は、株式会社NeUの感性評価サービスをご参照ください。脳科学の知見を活用した科学的なアプローチにより、貴社の商品開発やマーケティング戦略をサポートいたします。

詳細については、NeUの感性評価サービスをご覧ください。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社NeUニューロマーケティングチーム

E-mail info@neu-brains.com

記事の引用について

本記事を引用される際には、必ず出典として当サイト名および該当ページへのリンクを明記してください。無断転載や内容の改変、出典の記載がない使用は固くお断りいたします。